통합 검색

통합 검색

- 작성자 이은화

- 조회수 536

애도라는 말은 국어사전에는 '사람의 죽음에 대해서 슬퍼함' 이라고 나온다.

요즘은 슬픔과 상실을 겪을 만한 일이 더 많아져서 일까, 꼭 사별로 인한 슬픔에만 애도라는 말을 쓰지는 않는다.

마음 깊이 아파하고 슬퍼해야 하는 모든 일에 애도라는 말을 쓴다.

그러니까, 슬플 때 슬퍼하고 기쁠 때 기뻐할 수 있는 능력이 있다면 애도는 자연스러운 것이다.

그런데, 안타깝게도 우리는 슬픔을 극복해야 한다거나, 내 슬픔이 다른 사람에게까지 폐를 끼친다거나, 꿋꿋한 모습을 보여야만 한다는 생각을 할 때가 많다. 그것도 아주 틀렸거나 나쁜건 아니지만, 슬픈 일을 어떻게 안슬퍼 하겠는가.

향유는 잘 누리는 것, 음미하는 것, 인생의 좋은 것에 주의를 기울이고 세밀하게 느끼면서 즐거움을 지속 시키는 것이다.

향유와 애도는 얼핏 안어울리는, 정 반대 지점에 있는 말 같다.

그렇지만, 애도의 긴 여정 속에 좋았던 순간을 생생하게 떠올리고 잘 누리는 것이 도움이 될 때가 있다.

더 이상 그런 순간이 오지 않을것이라는 부분에 집중을 한다면 더 없이 슬프지만, 역설적이게도 그래서 고인과 나누었던 행복한 시간들이나, 이젠 없는 의미있고 특별한 기억들이 있어서 감사하고 힘을 낼 수 있기도 하기 때문이다.

사랑하는 사람을 잃었을 때, 혹은 사랑하는 사람과의 관계에서 누리던 특별한 어떤 것을 잃게 되었을 때 우리는 슬프다.

멀쩡히 잘 지내다가도 어떤 순간 눈물이 왈칵 쏟아지기도 한다.

사람마다, 관계마다 애도하는 방식은 다 다르다. 속도도, 표현 정도도, 내용도 다 다를 수 밖에 없고, 삶에 영향을 받는 정도도 다 다르다.

함부로, 타인의 애도 방식을 가지고 뭐라 할 수 없다. 그럴 수 없다.

애도는 사랑하는 사람이나 물건을 잃었을 때 이들로부터 분리해나가는 작업이기 때문이다. 그렇지만, 우리는 기억을 가지고 있기 때문에 완벽하게 분리될 수 없다. 그 분리가 또 그렇게 행복할 것이라는 장담도 없다.

샌드라 폭스 (Sandra Fox, 1985)는 아동이 상실에 대해 애도할 때 작업해야 하는 네 가지 과제에 대해서 이렇게 설명한다.

이해하기 - 슬퍼하기 - 기념하기 - 다음으로 넘어가기

꼭 아이에게만 해당되는 것은 아닐것이다. 유한한 삶을 살 수 밖에 없는 인간은 헤어짐 앞에서 누구나 아이나 다름 없을 수 있다.

엘리자베스 퀴블러 로스의 상실의 5단계 (부정 - 분노 - 타협 -우울- 수용) 처럼 잘 알려져 있는 내용들도 있지만, 애도의 방식과 단계는 책에 나온대로, 원하는 대로 되지는 않는다. 다른 내용의 이론들도 얼마든지 찾을 수 있고, 이론이 아니라 개개인의 방식들이 수천, 수만개 존재할 것이다.

중요한 것은, 모른척 하거나 아닌척 하거나, 괜찮은 척 하는 것은 확실히 좋지 않다는 것이다. 언제까지나 그냥 슬픔 속에 계속 머물면서 삶의 현실을 회피하는 것도 또 다른 문제가 될수 있다.

애도 작업 중 향유하기가 중요한 것은 부정적인 감정에 압도되어 애도를 피하고 싶거나 애도 안에만 머물고 싶을 때 균형을 잡게 해주기 때문일 수도 있다.

나에게 이런 관계도 있었구나, 이런 행복한 시간이 있었는데, 그런 시간은 늘 영원할 수 없는 것이구나. 그런 시간을 가져본 것은 참 행복하고 감사한 일이다. 이런 기억으로나마 추억할 수 있어서 좋다. 오래도록 잊고 싶지 않다. 이런 기쁨을 다시 느낄 수없는 것은 슬프지만, 나는 지금 내 주변 사람들에게 이 유한한 관계를 더 소중히 여기고 돌봐야하는 걸지도 모른다... 이런 생각을 할 수도 있기 때문이다.

향유하기는 기념하기와 다음으로 넘어가기 쯤에 있을 수 있겠다. 다음으로 넘어가기는 상실을 극복하고 아무렇지도 않아지는 것을 말하는 것이 아니라, 상실한 사람이나 물건이나 경험, 기대와 태도들에 대해서 건강하고도 새로운 관계를 맺는 과정을 말한다.

애도과정 중에 혼자 머릿속으로, 마음 속으로 끙끙대는 것 보다는 말로, 털어놓고 꺼내놓고 들여다보는 것이 도움이 된다.

심리상담에서는 애도를 매우 중요하게 다룬다.

이 세상에는 애도가 필요없는 사람은 단 한명도 없을 것이다. 그리고 "다음으로 넘어가기" 또한 모두에게 필요한 과정이니 말이다.

애도가 필요한 사람들을, 상담실에서 있는 힘껏 응원하고 싶다.

애도 Mourning

의미 있는 애정 대상을 상실한 후에 따라오는 마음의 평정을 회복하는 정신과정. 애도는 주로 사랑하던 사람의 죽음(사별)과 관련된 것으로 알려져 있지만, 실은 모든 의미 있는 상실에 대한 정상적인 반응을 일컫는다. 애도의 지배적인 기분은 고통스러운 것이고, 이러한 기분은 외부 세계에 대한 흥미의 상실, 상실한 대상에 관한 기억에의 몰두, 새로운 대상에게 투자할 수 있는 정서적인 능력의 감소 등을 수반한다. 정상적인 애도는 병리적인 것이 아니며 치료를 필요로 하지 않는다. 시간이 지남에 따라, 개인은 상실에 적응하고 관계에서 즐거움을 느낄 수 있는 능력을 회복한다.

상실한 대상이 사람이 아닌 경우에도 애도라는 용어를 사용 할 수 있다. 예를 들면, 조국의 자유 혹은 이상에 대한 신념과 같은 추상적 실체에 대한 표상을 상실할 때도 슬픔과 애도가 발생할 수 있다. 사고나 외과 수술로 인해 신체 일부를 상실하거나 나이가 들어감에 따라 신체적 능력을 상실할 때에도 애도는 필요하다. 그밖에도 마음을 쏟았던 무생물적 대상(예를 들면, 집), 안정감의 원천이었던 어떤 것(직업), 중요한 분리(이혼, 친구의 이사, 자녀의 독립, 분석의 종결)와 같은 상실들도 애도를 필요로 할 수 있다.

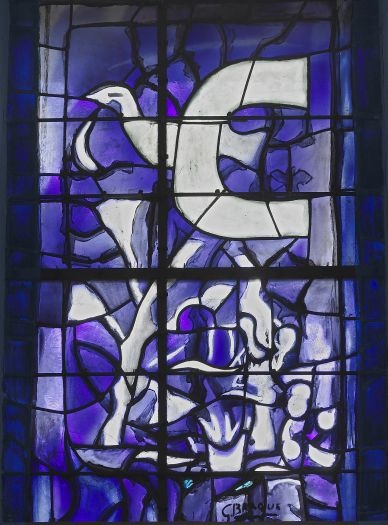

조르주 브라크, <흰색과 보라색 새>, 매그 재단 소장

이 스테인드 글라스는 아들의 죽음을 기리기 위해 주문 제작된 것으로 성당 제단화로 사용되고 있다고 한다.

댓글 0